2025年12月05日

📺【12月5日(金)放送】Qごろーずカフェ相続相談室に出演しました

本日の「Qごろーずカフェ 相続相談室」では、

認知症になる前にしておくべき大切な準備 についてお話ししました。

最近の放送をご覧いただいた視聴者さまから、こんなご相談が寄せられました。

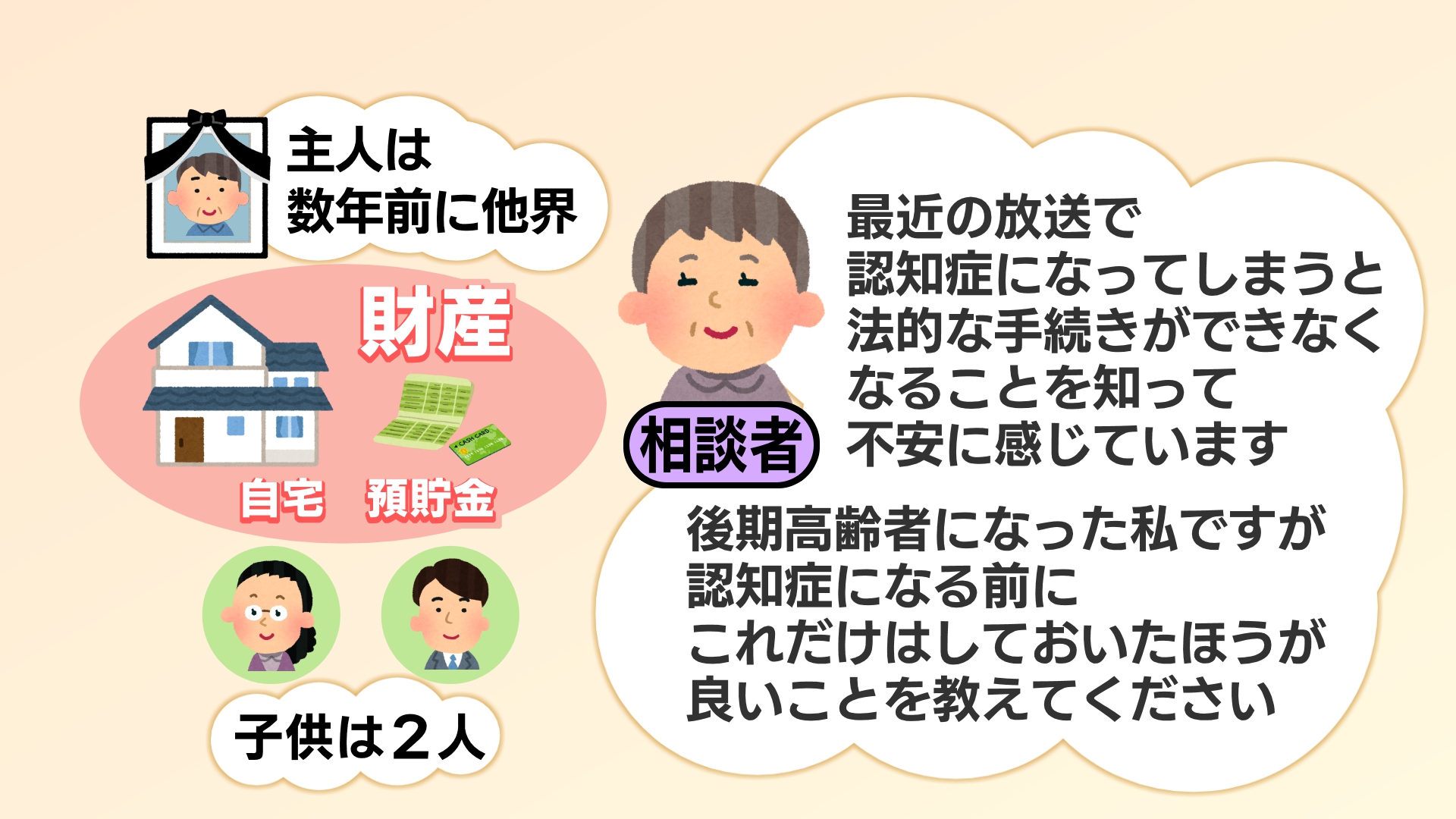

📝 ご相談内容

「認知症になると法的な手続きが難しくなると知り、不安です。

主人は数年前に他界し、子どもは2人。

財産は自宅と預貯金です。

認知症になる前に、これだけはやっておいたほうが良いことを教えてください。」

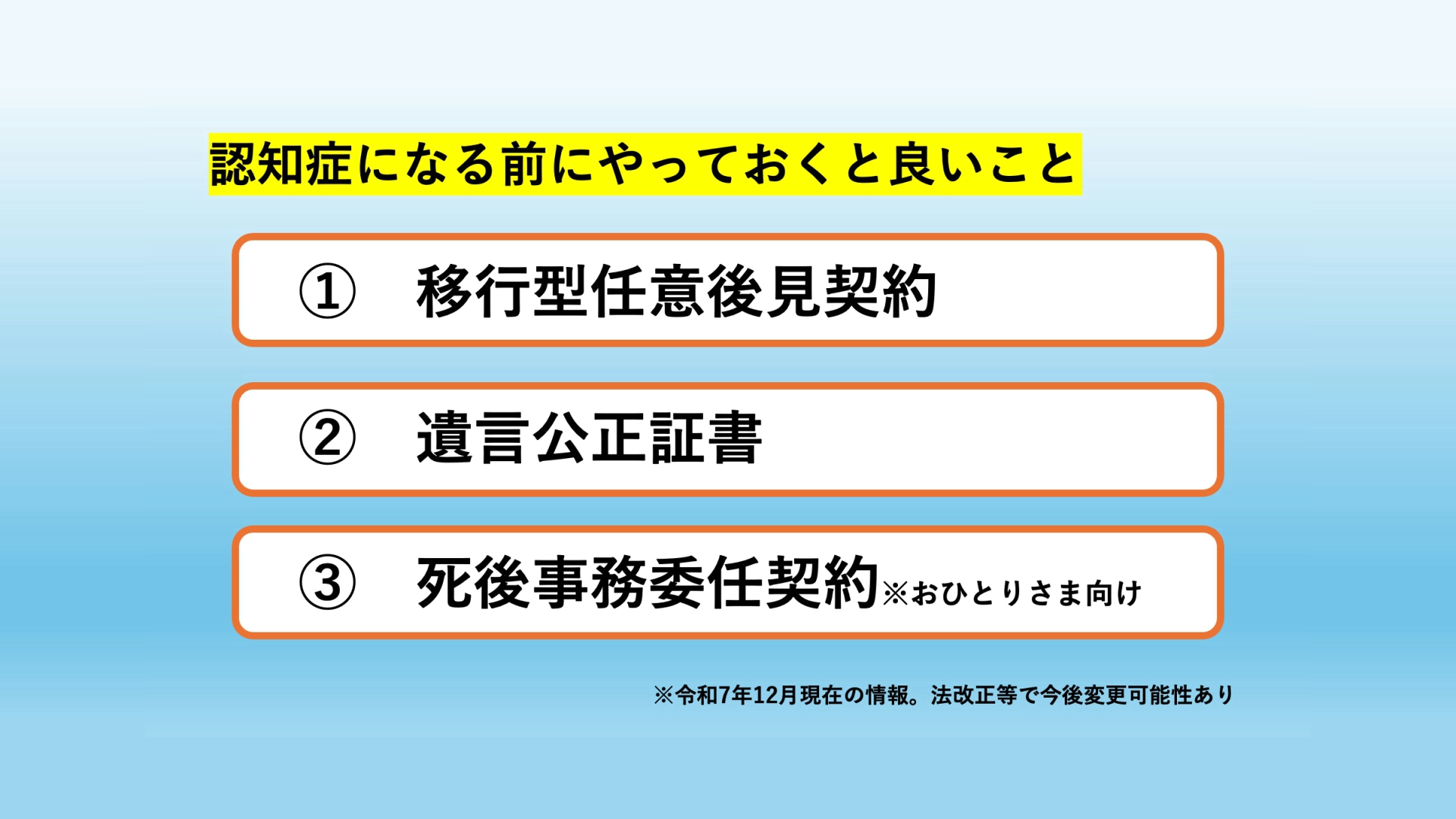

📝 番組でお伝えしたポイント

西山が、認知症になる前に備えておきたい3つの制度を図とともに解説しました。

① 移行型任意後見契約

将来、認知症などで判断が難しくなったときに備えて、

あらかじめ後見人を決めておける制度 です。

娘さんに後見をお願いしたい場合など、とても有効です。

② 遺言公正証書

公証役場で作る遺言書で、

財産を確実に希望どおりに届けることができる方法 です。

文章は公証人が作成してくれるため安心です。

③ 死後事務委任契約(おひとりさま向け)

死亡届・葬儀・役所手続きなど、

亡くなった後の事務手続きを専門家に任せられる契約 です。

身寄りが少ない方にとって大切な仕組みです。

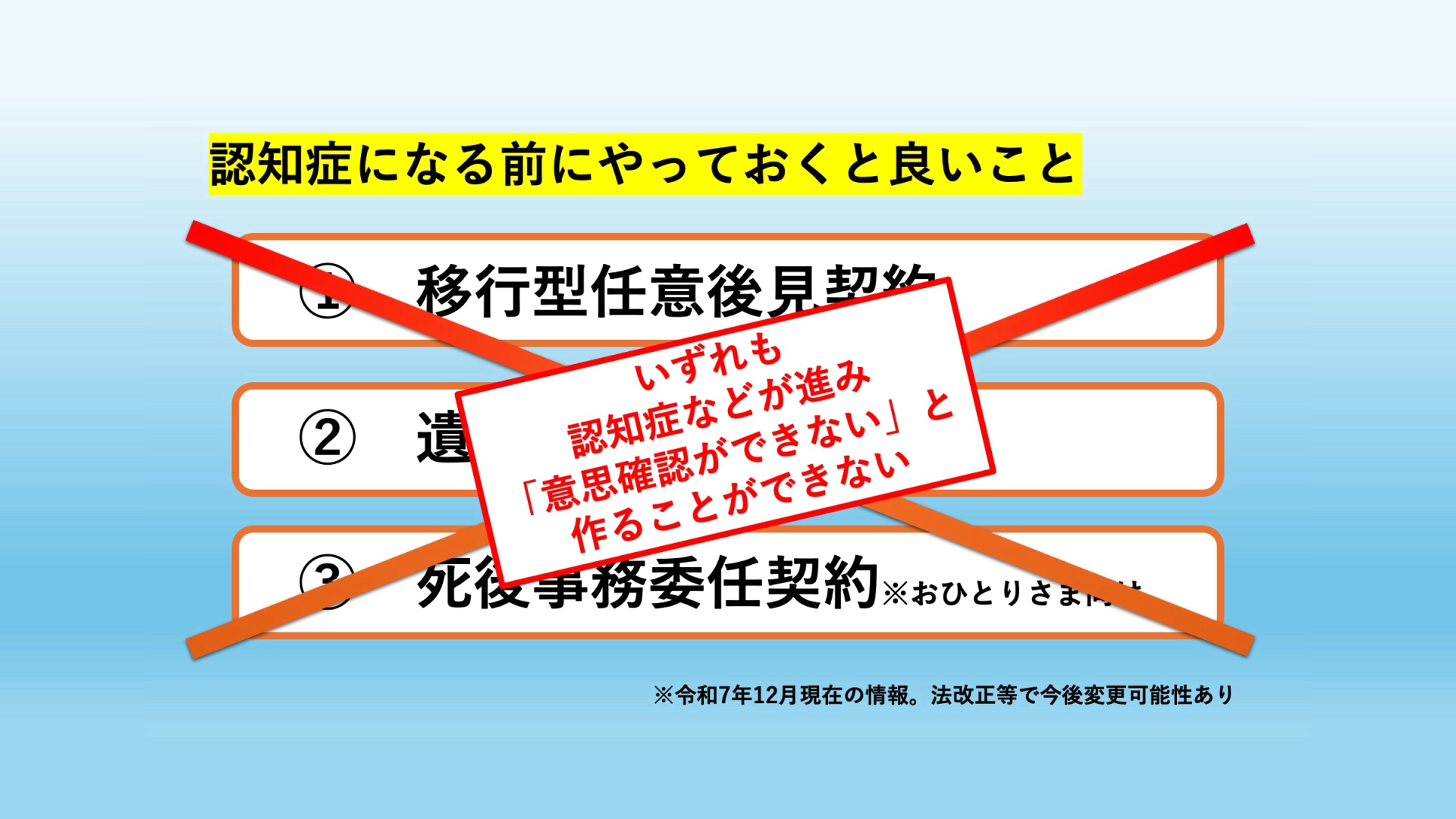

⚠️ いずれも「認知症が進むと作れなくなる」制度です

意思確認ができない状態になると、

これらの契約・遺言は 法的に無効 となる可能性があります。

早めの検討・早めの相談が何より大切です。

📞 生前対策・相続のご相談はお気軽に

「うちもそろそろ考えたほうがいいかも…」

「どれを選べばいいかわからない」

という方は、ぜひ専門家にご相談ください。

沖縄相続遺言相談センター(通話料無料)

📞 0800-777-3039(ソウゾク)

丁寧に、わかりやすくサポートいたします。

2025年12月02日

Q:行政書士の先生に質問です。離婚した前妻が相続人になる可能性はありますか?(沖縄)

私は15年ほど前、離婚したのをきっかけに沖縄に移住した男性です。移住してしばらくは1人気ままに沖縄での暮らしを楽しんでおりましたが、今は沖縄で出会ったパートナーと一緒に暮らしています。そのパートナーとは訳あって籍を入れてはおりませんが、生涯一緒に暮らしていきたいと思っています。

私はパートナーよりも17歳も年上ですので、きっと私の方が先に亡くなるでしょう。その時には私の財産をすべてパートナーに受け取ってほしいと思っているのですが、気がかりなのは本土に住む前妻です。離婚したとはいえ私が婚姻関係を結んだことがあるのは前妻1人だけですので、私が亡くなった時に相続人になる可能性があるのではないかと不安です。

行政書士の先生、私の相続で、前妻が相続人になることなく、パートナーに全財産を受け取ってもらうことは可能でしょうか?(沖縄)

A:離婚した前妻の方も、入籍していないパートナーの方も、相続人になることはありません。

民法では、亡くなった方の財産を相続できる権利をもつ人=法定相続人の範囲と順位を以下のように定めています。

- 配偶者 常に相続人

- 第一順位 子(孫)- 直系卑属

- 第二順位 父母(祖父母)- 直系尊属

- 第三順位 兄弟姉妹(甥姪)- 傍系血族

※まず配偶者は常に法定相続人となり、第一順位の人から法定相続人になります。上位の順位の人がいない・既に死亡している場合に、直下の順位の人が代わって法定相続人となります。

ここでいう「配偶者」は、法律上婚姻関係にある配偶者のみを指します。したがって、離婚した前妻の方が相続人になることはないのはもちろん、沖縄で一緒に暮らしていらっしゃるパートナーの方もまた、内縁状態ですので相続人になることはありません。

前妻の方に相続権はないものの、もし沖縄のご相談者様と前妻の方との間にお子様がいらっしゃるのであれば、お子様が相続人となります。お子様がいなければ、沖縄のご相談者様のご両親、ご両親もいなければ、ご兄弟と相続権が移ります。

もし沖縄のご相談者様がお亡くなりになった時点で、第一順位~第三順位まですべて該当者がいない場合には、特別縁故者に対しての財産分与制度を利用することでパートナーの方が財産の一部を受け取れるケースもあります。ただ、この制度は家庭裁判所へ申立てを行い、家庭裁判所によりパートナーの方が特別縁故者だと認められる必要があります。認められなかった場合はパートナーの方に財産を受け取る権利はありません。

相続人ではない人に財産を受け取ってもらいたいのであれば、遺言書を作成しておきましょう。「遺贈」といって、遺言書を作成することで相続人以外の人へ財産を受け取ってもらうことが可能となります。遺贈に関する遺言書は、より確実性の高い「公正証書遺言」にて作成することがおすすめです。

沖縄の皆様、相続にはさまざまなルールが定められています。さまざまな事情で相続関係が複雑な方、ご自身の相続について不安のある方は、ぜひ沖縄相続遺言相談センターの初回完全無料相談をご利用ください。相続の専門家が、沖縄の皆様の個別の事情をしっかりとお伺いしたうえで、適切にアドバイスさせていただきます。

2025年11月07日

📺 Qごろーずカフェ 相続相談室 出演のお知らせ

「Qごろーずカフェ 相続相談室」11月放送分に出演いたしました。

今回も、視聴者のみなさまから寄せられた“リアルなお悩み”に、

法律の観点からわかりやすく解説しています。

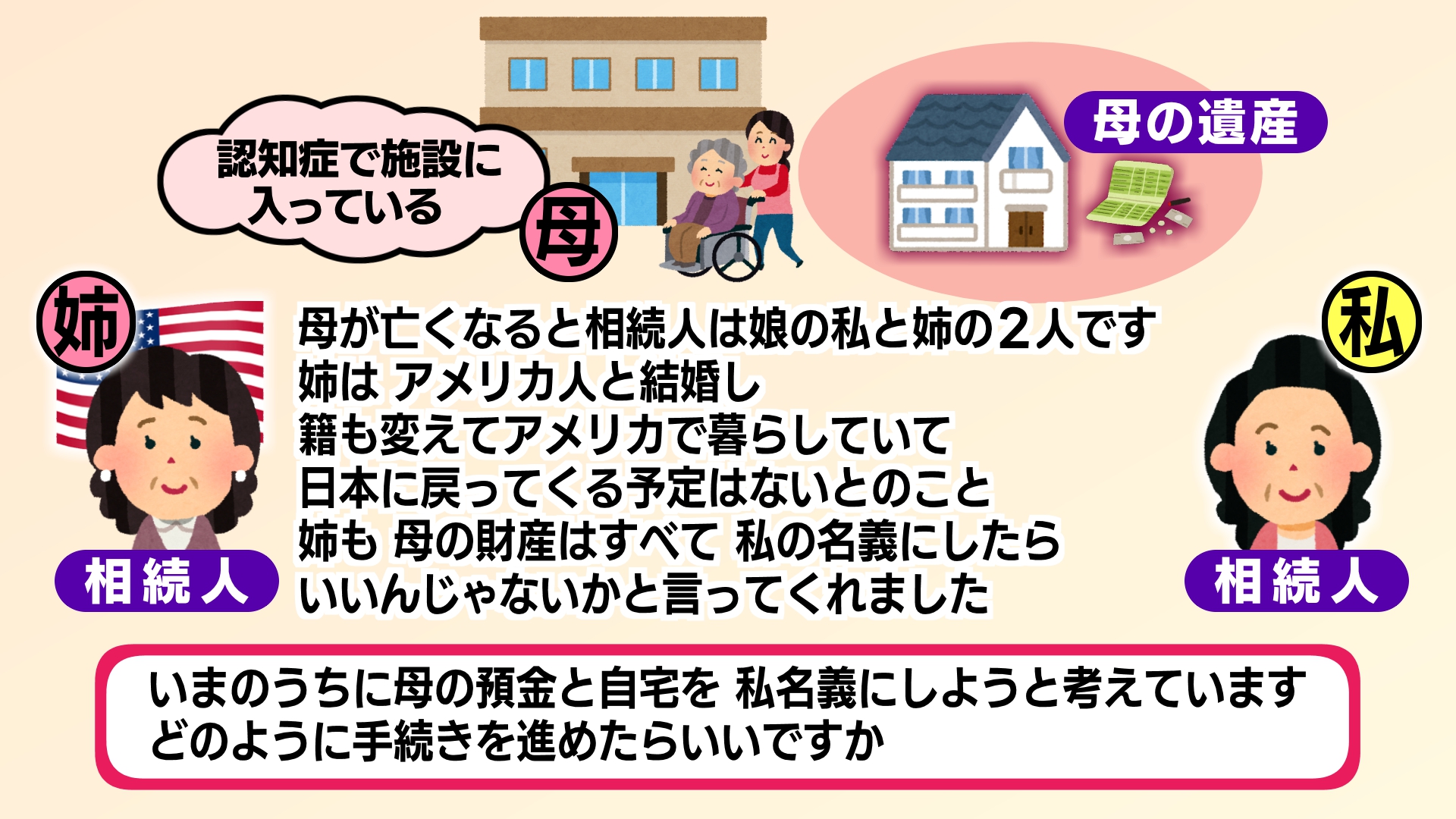

📝 今回のご相談

母が認知症で施設に入っています。

姉は海外在住で日本での相続手続きが難しいため、

「母の預金と自宅を私名義にしておいた方がいい」と言われています。

いまのうちに名義変更してもいいのでしょうか?

📝 番組でお伝えしたポイント

1. 認知症の方による法律行為は“無効”になる可能性が高い

判断能力が不十分な状態で行われた

・贈与契約

・名義変更手続き

などの“法律行為”は 無効 となります。(民法3条の2)

👉 認知症の方が生前に子へ財産を移すのは、非常に難しいのが現実です。

2. たとえ家族の合意があっても、銀行が手続きを認めないケースが多い

海外在住の相続人がいて大変な状況でも、

・銀行手続きが進まない

・税務リスクがある

などの理由で、生前の名義変更はおすすめできません。

3. 可能性があるのは “公正証書遺言” の作成

例外的ではありますが、

・認知症でも意思表示ができる

・「誰に何を渡したいか」が明確に伝えられる

という状態なら、

医師の協力を得ながら公正証書遺言を作ることが可能なケースがあります。

当センターでも、医師と連携しながら

ご本人の意思を確認して遺言書を作成できた事例がありました。

👉 ただし 非常にレアケース のため、必ず専門家へ相談が必要です。

4. 認知症の方の財産管理・相続対策は「早めの相談」が重要

判断能力が落ちてからでは、

・生前贈与

・名義変更

・遺言書作成

などの対策が難しくなります。

💡 「気になった段階ですぐ相談」することで選べる方法が大きく変わります。

📞 無料相談のご案内

相続や生前対策でお困りの方は、

お気軽にご相談ください。

経験豊富な専門家が丁寧にサポートいたします。

沖縄相続遺言相談センター

通話料無料:0800-777-3039(ソウゾク)

2025年11月04日

Q:遺言書で遺言執行者にされていました。行政書士の方、何をしたらいいか教えてください。(沖縄)

沖縄在住の50代、美容院を経営しています。沖縄の病院で父が亡くなったので、以前亡くなる数か月前に父に言われた通りに、公証役場に遺言書をもらいに行き、相続人である母と私と妹の家族三人で遺言書の内容を確認しました。そこで気になることがあったので今回問い合わせました。遺言書の文末に私の名前が記載され「長男の〇〇が遺言執行者である」と書かれていたのです。父からはそのようなことは何も言われていなかったため、「遺言執行者」という言葉自体も私は初耳で驚いています。遺言執行者とはどのようなことをすればよいのか、または断ることはできるのか等教えていただければと思います。私は自分の店のことで忙しく、持病もあるためこれ以上仕事を増やしたくはないのです。相続手続きがストップしているので行政書士の先生、ぜひ遺言執行者について教えてください。(沖縄)

A:遺言執行者に指定された人は、遺言書の内容を実現するために様々な手続きを行います。

沖縄相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。

遺言執行者について簡単にご説明すると、「遺言書の内容を執行する人」のことをいいます。遺言書内で遺言執行者に指定された方は、相続人の代表として、他の相続人に代わって遺言書の内容を叶えるために、相続財産の名義変更などを行うなど、相続手続きそのものを進める事になります。

なお、この遺言執行者は、遺言者(お父様)が遺言書にて指定することができます。

ご相談者様は、遺言執行者の責務にご負担を感じておられるようですが、遺言執行者に指定された方は必ずしも就任する必要はありませんのでご安心ください。就任する前であれば、ご本人が就任の有無を決めることができます。辞退の方法としては、相続人に辞退する旨を伝えるだけで断ることができます。なお、もしも就任してしまってから遺言執行者を辞退する場合には、本人の意思だけで辞任することはできませんので、家庭裁判所に申し立てを行います。家庭裁判所が総合的に考慮した上で、遺言執行者の辞任を許可するかどうかの判断を行います。

沖縄相続遺言相談センターでは、相続手続きについて沖縄の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。

また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が沖縄の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。

沖縄の皆様、ならびに沖縄で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

2025年10月03日

📺 Qごろーずカフェ 相続相談室 出演のお知らせ

10月放送分の「Qごろーずカフェ 相続相談室」に

沖縄相続遺言相談センター 所長 西山貴子 が出演いたしました。

このコーナーでは、視聴者のみなさまから寄せられた

「相続」や「遺言」に関するお悩みに、

西山がわかりやすく解説・アドバイスしています。

📝 今回のご相談

先日、父が亡くなりました。

相続人は兄2人と私の3名です。

実家は父名義で、長男夫婦が住んでいます。

四十九日の席で「名義変更は数十万円かかるし、うちはもめていない。

別に変える必要を感じない」と兄に言われました。

このまま放置しても大丈夫でしょうか?

📝 番組でお伝えしたポイント

1. 相続登記は「3年以内に義務化」されました。

✅ 2024年(令和6年)4月から、

相続による不動産の名義変更(相続登記)は 3年以内に申請義務 があります。

怠ると 過料(罰金) の対象になるおそれも。

2. 放置すると相続人がどんどん増える

✅ 相続をせずに放置していると、

子ども世代が亡くなり孫世代・ひ孫世代が相続人になります。

相続人が増えるほど、手続きが複雑化しトラブルも起きやすくなります。

3. 人の気持ちは時間とともに変わる

✅ 「今はもめていない」状態でも、

年月が経つと環境や考え方が変わり、

「やっぱり欲しい」と言い出すケースも少なくありません。

💡 全員の意見が一致している“今のうち”に相続手続きを行うことがベストです。

相続登記の義務化により、

「後でいいや」と先延ばしにしていた時代は終わりました。

早めの名義変更が、家族の安心と円満な相続につながります。

📞 沖縄相続遺言相談センター 無料相談予約

通話料無料:0800-777-3039(ソウゾク)

相続や遺言に関する疑問は、お気軽にご相談ください。

経験豊富な専門家が、あなたの不安を丁寧にサポートします。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

無料相談会のご予約はこちら

沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。

◆沖縄相続遺言相談センターへのアクセス

沖縄 相続…沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階